黄秋英

黄秋英

形态特征

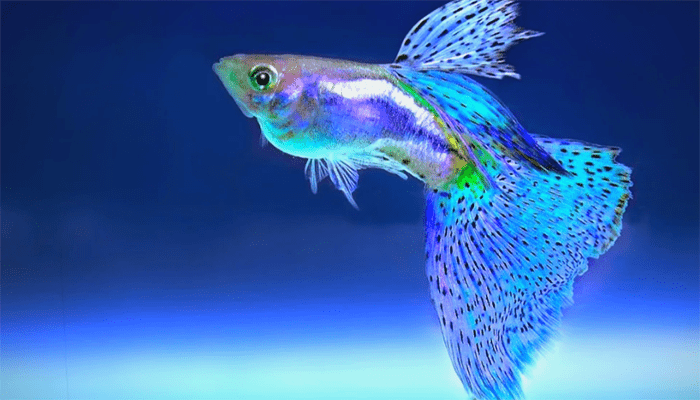

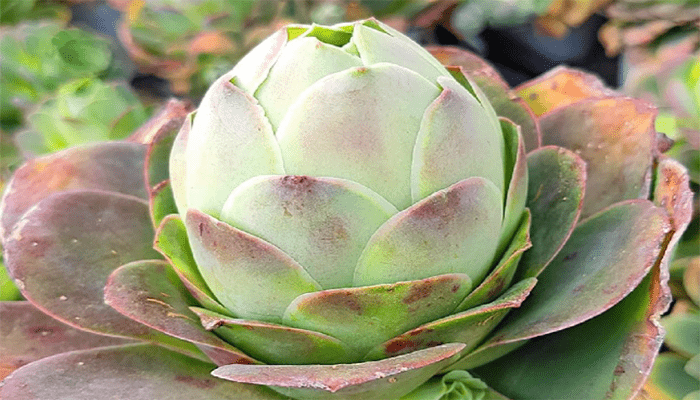

黄秋英是菊科秋英属的一年生草本植物,高1.5-2米,具柔毛。枝叶为对生的二回羽状复叶,叶2-3次羽状深裂,裂片披针形至椭圆形。花为舌状花,有单瓣和重瓣两种,颜色多为黄、金黄、橙色,红色。头状花序2.5-5厘米,花序梗长6-25厘米。外层苞片较内层苞片为短,长约4-8毫米,狭椭圆形;内层苞片长椭圆状披针形,长8-10毫米。舌状花橘黄色或金黄色,先端具3齿;管状花黄色。瘦果棕褐色,粗糙有毛,顶端有细长喙,连同喙长达18-25毫米,喙纤弱。春播花期6-8月,夏播花期9-10月。

分布范围

原产于墨西哥,在云南西南、南部有分布

栽培技术

基质:黄泥、谷壳、鸡粪便以6:3:0的比例拌匀,堆沤半年后即可使用。

上盆:根据黄秋英的生长特性,当扦插苗根系长到6-8毫米时即可移植上盆,如果根系长得太长会消耗养分,小苗生长不健壮,影响生长。所以要及时上盆,上盆后需立即浇足水,使小苗与基质充分结合,如阳光太强,要用遮光网适当遮盖3-4天。

修剪:当黄秋英幼苗长至6-8厘米左右时,即可摘心,以缩短植株高度,增加侧枝数量,增加花朵。如要留作扦插苗繁殖用,可在10-12厘米高时进行摘心,第二次摘心仅在原来基础留2-3节为宜,以促使植株矮壮、丰满、花密。

浇水:要求适时、适量、合理浇水,浇水要根据天气变化和季节的不同进行,一般阴雨天要少浇或不浇,夏、秋季气温高蒸发量大时要多浇,反之则少浇。浇水要视盆土情况而定,遵循“不干不浇,浇则浇透”的原则,平时盆内不得有积水,如发现盆内积水要及时处理,否则会造成烂根、叶枯黄,引起植株死亡。花序形成前,盆土要保持一定的干燥,以利孕育花序。花蕾形成后,适当浇水保持土壤湿润即可。

施肥:要加强肥水管理,施肥应注意氮、磷、钾的配合。黄秋英花序较长,特别是第二代苗,植株较高宜,花序长,易倒伏。所以在栽培管理时一般不施用氮肥,适量增加磷、钾肥即可。在生长期内,结合浇水15-20天施1次腐熟的鸡粪便或豆饼肥,出现花蕾时,用1-2%磷酸二氢钾溶液喷洒更佳,每次施肥前应松土除草。

温度:黄秋英生长适温为15-35℃,冬季温度不得低于7℃,否则植株受冻害,不能开花,严重时会冻死。夏季温度在35℃可正常生长,35℃以上高温植株徒长开花少,严重时植株叶片脱落影响观赏。所以黄秋英一般不在冬季栽植。

光照:黄秋英在阳光充足条件下,植株生长整齐,高度一致,开花整齐,花色鲜艳。在光照不足或雨天过密条件下,植株生长偏高,花序伸长,易倒伏,花色较淡。

主要价值

装点花境、花坛效果颇佳。

生长习性

黄秋英喜喜阳光充足、喜温暖,耐热,不耐寒,忌酷热。喜光,耐干旱瘩薄,喜排水良好的沙质土壤。忌大风,黄秋英适生于肥沃、疏松和排水良好的微酸性沙质壤土,适宜pH值为6-7。宜种植在背风处。

功效作用

具有清热解毒、补血养颜、帮助消化的奇妙功效。

营养成分

黄秋英有清热解毒、化湿的功效。主要用于治疗咳嗽、痢疾、蝎蛰伤等症。其花大、色艳,适宜多株丛植或片植,可用于花坛布置,也可用作切花。

病虫防治

白粉病

白粉病的分布是黄秋英最常见的病害,而且此病害还可以通过改变杂草的形状,增多,它还可以越冬,对土壤的要求也不高。

其发病初期可以借助药物进行控制,可以直接把整株植物全部发病,而且可以用药物进行喷洒。

黄秋英炭疽病

炭疽病的分布是黄秋英最常见的病害,主要危害它的叶子,它的叶子表面会有很多的病斑,呈圆形状至卵圆状,还会有很多的小黑点。此病害主要可以在最初的时候发生,在五月中期至六月中期之间发生,可以在温度较高,且阳光充足的环境中发生,病害发生严重时,会导致整株植物死亡。

治理方法:把受病害的部位全部剪除,然后把整株植物全部彻底清除。