沉水樟

沉水樟

形态特征

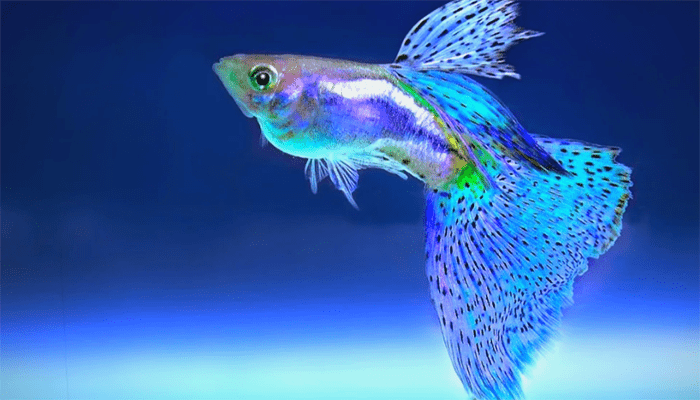

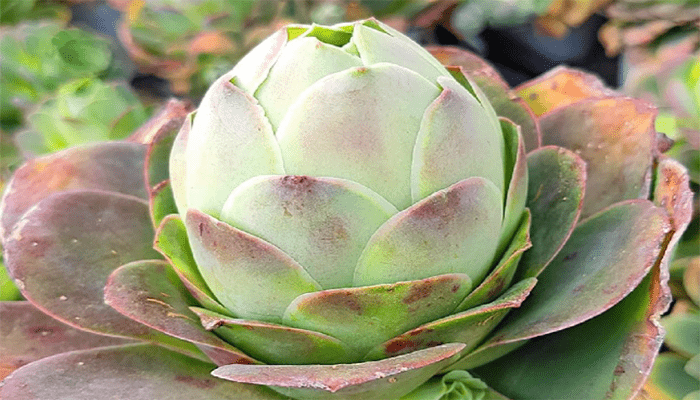

沉水樟〔拉丁学名:Cinnamomum micranthum (Hay.) Hay〕也叫大叶樟、萝卜樟(江西吉安地区)、棉花樟等,樟科樟属常绿乔木,高14-20(30)米,树皮坚硬,厚达4毫米,黑褐色或红褐灰色,内皮褐色,顶芽大,卵球形,芽鳞覆瓦状紧密排列,宽卵圆形,先端钝或具小突尖头,褐色,外被褐色绢状短柔毛。枝条圆柱形,茶褐色,无毛。叶互生,常生于幼枝上部,坚纸质或近革质,干时上面黄绿色,下面黄褐色,两侧无毛。圆锥花序顶生及腋生,干时茶褐色,末端为聚伞花序。花白色或紫红色,具香气,果椭圆形,鲜时淡绿色,具斑点,光亮,无毛;果托壶形,花期7-8(10)月,果期10月。

分布范围

分布于广东、台湾、浙江、福建、江西、湖南、广西。越南北部也有分布。垂直分布多在海拔100-900米。

栽培技术

1沉水樟适生环境及生态特性

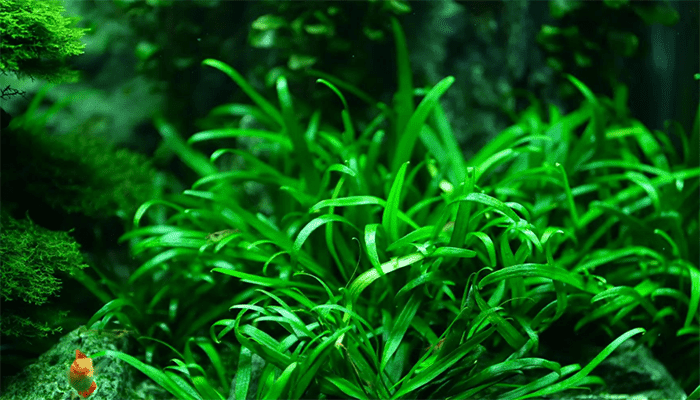

沉水樟主要分布于我国中亚热带的中南部至南亚热带的大部分地区,包括浙江、江西、湖南的中南部、台湾北部、福建、广东、广西等地区。水平分布于22°20'~27°30'N,106°~120°E;垂直分布一般在海拔100~800 m,台湾省北部可达海拔1 800 m。多零星散生于中亚热带常绿阔叶林及南亚热带季雨林乔木层中,具有喜光、喜湿、好温暖、好肥沃土壤、幼树耐荫蔽的生态特性。适生于年均温度17℃~21℃、年度平均极端低温-8℃~-2.1℃、全年无霜期270~300 d、年均降水量1 500~1 900 mm、相对湿度80%以上的气候环境。在土层深厚(深1 m以上)、有机质含量丰富、土壤pH 4.6~5.5的土壤上生长良好。在土壤瘠薄的地方,其根系发达纵横交错,常可深深扎入岩隙中,但惧低温冷害和冰霜冻害,尤其是雨淞(冻雨)。

江西的沉水樟大部分生长于海拔120~400 m的丘陵山坡常绿阔叶林中,常见于沟谷、溪流沿岸。立地环境荫蔽潮湿,林内相对湿度多在80%以上;林地土壤主要是由板岩、千枚岩、片岩、石英砂岩等变质岩和沉积岩母质发育而成的山地红壤及山地黄壤;赣州西部和南部也有在花岗岩风化壳及红砂岩母质上发育的红壤。在沉水樟分布的森林群落中,乔木层一般高约20 m,而沉水樟常可达20~30 m,处于乔木层的最高亚层,往往高出建群种层片位置的5~10 m。但是,由于沉水樟种子生产率极低,天然更新能力差,主要依靠萌芽更新维持其种群的延续,因此限制了它在群落内的竞争能力,虽然处于高大突出的地位,也不能发展成优势种群,更不可能演替成以沉水樟为主的常绿阔叶林。

2采种及种子处理

沉水樟果期10月,浆果椭圆形,长1.5~2.5cm,径1~2cm,鲜淡绿色,具淡黄色斑点,光亮无毛,成熟时果皮由青黄变成紫红色至紫黑色。种子棕褐色,卵圆形,长1.0~1.4 cm,宽0.7~0.9 cm,侧周具突出缝棱,顶端延伸较明显。另有果皮不变色(青黄)的果实,这种果实的种子大多数是空粒,空粒率高达90%左右。种子千粒重150 g,水洗后的种子发芽率35%~45%。

采种时应选择15~40年生的健壮母树采种。一般在10月下旬,当大部分果实由青黄变成紫红色至紫黑色时立即采收,否则,成熟果实落地后易遭鼠害。果实采回后在水中浸泡2~3 d,然后揉搓,除去果皮,捞出沉在水底的种子,用清水洗净晾干后,用湿沙储藏备用。

3壮苗培育技术

3.1播种育苗

选择地势平缓、排水良好、土层深厚疏松的沙质壤土地作圃地。施复合肥2250kg/hm 2、尿素1125kg/hm 2或农家肥10950kg/hm 2作基肥,并撒施硫酸亚铁粉150~225kg/hm 2或生石灰375~750 kg/hm 2进行土壤消毒。土壤细碎后即可作床,床宽1 m、高20 cm。2月上旬即可播种,最迟不超过3月。采用条播,播种沟宽10~15 cm、深4~5 cm,条距25 cm,覆盖黄心土厚2~3 cm。播种量120~150 kg/hm 2。播种后要及时遮阴,特别要注意防鼠,这是沉水樟育苗成败的关键。

播种40 d后胚芽开始出土,全部出齐需时约80 d,期间应及时除草。7—9月是苗木生长高峰期,要及时施追肥,施标准氮肥75~90 kg/hm 2,并加强灌溉及排水;9月下旬至10月追施磷钾肥,促进苗木木质化。1年生苗高达35 cm以上,地径0.5 cm以上,可出圃造林。

3.2扦插育苗

选择排灌良好、交通方便的地块作扦插圃。东西向作床,插床宽1.0~1.2 m,床面铺15~20 cm厚新鲜黄心土,并搭好荫棚。春插和夏插均可。春插时间为3月,夏插在当年生春梢半木质化时的5月下旬至6月中旬。插穗宜选用40龄以下生长健壮的母树剪取1年生萌芽条,或5龄以下幼树的当年生枝条。插穗长4~8 cm,基部靠节位剪成光滑平口,保留1叶1芽。插穗剪好后,用GGR 6号生根粉溶液(1 g GGR 6号生根粉加水10~20 kg)浸条2~12 h,处理后随即扦插,入土深为插穗的1/2~2/3,株行距5cm×20cm。扦插后立即浇透水并加盖薄膜。一般35~40 d开始愈合生根,期间注意浇水保湿,保持床内湿度80%以上即可。以后加强水肥和病虫害管理工作。1年生扦插苗达到苗高25 cm以上、地径0.35 cm以上即可出圃。

4造林技术

沉水樟对立地条件要求较高,造林地宜选择土层深1m以上、有机质含量丰富的山地红壤和黄壤。因沉水樟是伴生树种,营造大面积纯林,会出现成活率低、分枝低、干矮、长势不旺、病虫害多的现象,以致难以成林,所以林地要严禁炼山,且要适当保留常绿阔叶树大树和幼苗。冬季大穴整地,株行距3 m×4 m或4 m×4 m;平缓地穴的规格为80 cm×80 cm×50 cm;坡地采用鱼鳞坑穴状整地,穴规格为80 cm×50 cm×40 cm。每穴应施厩肥10~15 kg作基肥,回填表土。

选用1年生实生规格苗或1~2年生扦插合格苗,在早春1—2月造林。起苗宜在阴天进行,并适当修剪枝叶,实生苗应剪去过长的主根。长途运输时要注意保湿。栽植前,应先用GGR 6号生根粉溶液(1 g GGR 6号生根粉加水20 kg)拌泥浆蘸根。栽植时要略深栽,舒展根系,分层踏实,然后覆松土,做好树窝。沉水樟萌芽力强,也可采用切干法造林,即造林起苗时,在离苗根颈5~8 cm处切干,保留完整根系,栽植时要求苗木切面与地面平。待根际萌蘖后,选留1株壮苗培育。

5抚育管理

沉水樟幼树1年有2次生长,分为春梢和夏梢生长,一般夏梢比春梢生长量大,喜荫蔽,生长期对水肥较敏感,抗压、抗寒、抗干旱能力差,尤其是在高温期,苗木易干旱而死。因此,幼林抚育管理的重点是抓好水肥管理和高温抗旱,特别是在夏梢生长季节。一般造林后每年穴垦除草松土2~3次,将杂草堆放在树蔸旁边以保湿,并结合沟施追肥,施复合肥1 500 kg/hm 2或尿素750 kg/hm 2。同时要适当整形修剪,及时抹去萌芽条,直至郁闭。沉水樟幼树病害较少,但嫩梢和叶易遭受樟巢螟、樟风蝶、刺蛾等害虫危害,其中以樟巢螟危害较多。可在幼虫3龄前喷施50%敌敌畏1 000倍液、0.5%阿维菌素1 500倍液或40%辛硫磷1 000倍液防治。

6采伐更新

沉水樟既可采取择伐或小面积皆伐,进行人工造林更新;也可采取萌芽更新,且萌芽更新后幼树生长快,容易成林。采伐时要注意:一是沉水樟属伴生树种,采伐时要适当保留林地内的一些常绿阔叶幼树,保护好林地环境;二是采伐季节、伐根高度与萌芽条生长好差密切相关,一般要求冬季采伐且伐根高度尽量与地面平齐,这样伐根萌芽条多,当年生长量最大,且木质化好,成活率高,但要加强除萌工作。

主要价值

沉水樟是一种树形高大雄伟、干形通直、枝叶繁茂的常绿乔木。其叶片宽大、附有光泽,极高的观赏价值。在土层深厚肥沃、水分充足的生境中生长迅速,19年生单株立木材积达1平方米以上。由于沉水樟属自花受粉,雌雄发育成熟期不一致,因而结实率极低,用作城市园林绿化树种时可避免大量的落花落果。易于保持地面清洁。该种精油成分主为葵醛及十五烷醛或松油醇。可提取芳香油。沉水樟木材纤维长度1240um,宽度15um,可与意大利杨媲美,是造纸的好材料;沉水樟树体含水量高,根系发达是涵养水源保持水土的优良树种。沉水樟是中国台湾海岛与大陆的间断分布种,对探索植物区系有一定的科学意义。树种被列为国家级保护植物,渐危种。

生长习性

沉水樟主要分布在中亚热带的中南部至南亚热带的大部分地区。生于山坡或山谷密林中或路边或河旁水边。沉水樟适合生在在冬季温和,夏季暖热,雨量多,湿度大,年平均温16-21℃,月平均温5-15℃,极端最低温-5-9℃;年降水量1660-2100毫米,相对湿度82-85%的地区;土壤为黄红壤、红壤或赤红壤,强酸性,pH值低于5。沉水樟常散生于上层林冠内,有时为优势种。偏阳性树种,幼龄阶段较耐阴,在林内生长可达20-30年,但长势缓慢。耐湿性强,适生在湿度大、土壤肥力较高的生境。不耐干旱。

功效作用

沉水樟除提供木材外,还可提取芳香油。

营养成分

沉水樟的根、茎、叶都含有芳香油,油中含黄樟油索、乙酸龙脑酯、橙花叔醇、芳樟醇、α-荜澄茄醇等32个成分。然而,不同部位的主成分是不一样的。如叶油中含50%左右的芳樟醇,而根部与茎部的主要成分是黄樟油素。

病虫防治

沉水樟的病虫害较少,在种子发芽长出真叶时重点防治地老虎即可。